木の家をつくる面白さ〜脱工業化の家づくりを 2010夏

京北合併記念の森研修棟2010構造模型 研修棟の腕木架構の耐力を実験する建築専門学校の生徒たち

大学では木造を教えない

高温多湿でしばしば地震や台風に襲われるわが国では、ずいぶん昔から木のフレームに土を塗って家をつくって来た。しかるに大学では鉄筋コンクリート造や鉄骨造しか教えない。卒業して事務所を構えてからも、鉄筋コンクリートや鉄骨の建物を設計することが多かったが、その傍らで木造住宅もよくわからないままに設計していた。今にして思えば、大学で少しでも木造を学んでいれば、木造に限らず、ずいぶん構造そのものに対する理解や姿勢が変わったものになったように思う。木造や鉄骨にくらべて、鉄筋コンクリートは、その構造的な危うさが見えにくい。学生たちは、眼に見える恰好のよさをもとめて、デザインには腐心するが、構造的安定ということにはあまり関心を払わないし、おおよその断面で描いておけば、何とかなるものと考え、それで済ませていた。実のところ、教えている意匠や計画の教師たちも、ほとんど構造についてあまりよく理解しておらず、構造計算は専門家に任せておけばいいと考えている。構造への探求はデザイナーの関心からはずれ、本来、そこから生まれるはずのラディカルな建築構造への提案もしたがってほとんど出て来ない。もちろん、例外はあり、幾人かの建築家はこの根本に立って、すぐれた方法を示してはいるが、多くは、通常の構造形式からなかなか出ないのではないか。

木造から始める建築教育を

木造を教えるというのは、つまりこういうことである。大学などの高等教育機関で、身近な木材を学生に与え、それで建築構造を構築するという演習課題を行えば、学生たちは木材の材料特性から目を離すことなく、その架構の開発に夢中になるだろう。木材は何と言っても、自分で加工し、構造体を組み上げることがたやすく、廉価にできる。力の掛け方を間違えれば、簡単に壊れる。壊れることを身をもって経験することがとても大事だ。木材でできることは、鉄骨や鉄筋コンクリートでは、もっと大きなスケールでできる。技術者教育にとって大事なことは、構造材として材料を知ることであり、同時に、構造がいかに建築に本質的に深く関わっているかを知ることである。

かたや木を知れば知るほど、現代技術による新たな工法の開発と対比して、大工工匠に伝統された諸々の技法の合理性を身をもって理解し、彼らが積み上げて来た知恵と工夫に大きな敬意を払うことになるように思う。

現実には、木材の研究は材料学の一専門領域においてなされ、伝統の木を扱う技術に向かわず、集成材や合板という人工的な木質材料の開発に向かった。その根底にある思想は、コンクリートやスティールなどの均質な人工素材と同様に木を扱うというものであり、生命素材への尊重とは逆の工学的応用の範囲を出ない。このことが今日の工業化された住宅を押し進め、伝統の木組の家を時代遅れとする一因となっている。

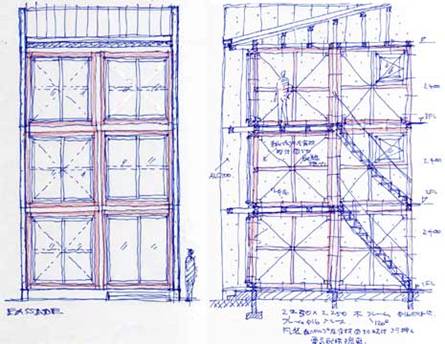

学生時代の木造住宅スケッチ1980

木造フレームユニット----学生時代に考えた工業化

部屋の片付けをしていたら、学生時代に京都市内の老朽長屋の改築を考えたときのスケッチが出て来た。これを描いた80年代初めの頃は、まだ工業化、システム化が建築の最大関心事だった。それはドミノ建築を標榜していたル・コルビュジェの影響というよりも、その言葉の裏腹に、誰よりも芸術的、作家的建築作品を創作していたル・コルビュジェ建築、あるいは過去の個性的な建築趣味からの脱却だったかもしれない。特に優れた技法を用いずとも、誰でもマニュアルを片手に部品キットをボルトで結びながら組み上げれば構築できる普遍的な庶民住宅のもつ美学(当時は匿名性とか無名性とか呼んでいた)、の建築というような言い方をしていたが、そんな表現が狙いだったように思う。

私の考えた都市住宅は、京都の老朽既存不適格木造建築が密集する地域に建つ火災や地震に強い木造3階建ての家だった。それは鉄骨造ビルによく用いられるALCパネルを両側面に立てたもので、その10cmの厚い鈍重な信頼感にマッチするよう、4寸角の角材にブレースを挟んだ4辺形フレームをつないでいくものである。地震時には各剛体要素間をつなぐボルトで粘り強く変形性能を確保し、火災時にはALCパネル、内装は、木材をすべて現しとしながらも、パネルとの隙間に通した電気やガス配管などを厚さ5cmもの紙粘土状のパルプ繊維を主原料とした左官材を吹き付けし、木コテで押さえるというものを考えていた。ALCパネルもまた、表面を鍛えて、裸で使えるものを開発してもらうべく、メーカーに相談もした。その後30年が過ぎたが、左官材もALCパネルも未だに開発されていないが。

木材は隠され、住宅の工業化が発展

スケッチは、今にして思えばずいぶん楽観的な計画だが、当時の木に対する思いがわかる。ここで見られている木は、ひのきであろうが、米松であろうが、ともかく4寸角の木材なのだ。工業化の視点で木材を捉えていた。ただそれでも、木のフレームはあらわしでなくてはならない。消防上の理由で耐火ボードで覆ってしまうくらいなら、鉄骨造にした方がましだと。

しかし世間一般は、消防上の規制がない2階建てでも、構造体をボード張りの背後に隠した。むくつけき構造部材や配管配線などの設備など雑然とした要素をすっきりとした面で覆い、簡素な空間をよしとしたのか、ともかく隠した。その方が早く安価にできることも確かだ。私のように、ボルトが見えようが太い筋交いがあろうが、正直に構造を見せていくという姿勢はその後、鉄骨造をのぞいて、木造住宅ではほとんど顧みられなかった。阪神淡路の震災以降は時折見られたが。

すでに60年代から、庶民の家は繊維壁塗り真壁が隆盛を見るが、それが飽きられた後には左官の壁塗り仕事は失せ、洋室化の動向と合わせて70年代の化粧ベニア張りに代わられ、さらにベニアや石膏ボード+ビニルクロスの大壁全盛時代に至った。ここに、住宅の工業化の飛躍的発展の条件が整ったと見ることができるだろう。

80?90年代、住宅の工業化は大手ハウスメーカーの進めるところとなり、軽量鉄骨住宅やパネル式のプレファブ住宅がTV、新聞などの広報映像に重なって庶民の住宅像を形成しつつあった。片や一般工務店の側にはプレカット工法の一般化により、筋交いや金具を伴った木の骨組みは表にあらわしになることはほぼなくなった。木造住宅の本質である木構造はほとんど隠されてしまったのである。

構造をあらわしに----丸太柱を立てる

私が木造住宅の設計を始めたのはそんな状況の最中のこと、手がけたのは木のフレームユニットではなく、北山杉の太い桁丸太を大黒柱のように立てるといういささか乱暴な子どもっぽい流儀であった。

写真は堺で97年に設計した家の模型。住宅ではないが、2007年に京都建築専門学校の学生たちで建設に携わった京北の森林組合の製材所の挽粉棟。どちらの建築でも、太い杉がどんと立って梁桁の架構を支えている姿が目につく。丸太の柱は、自然の山にそれが立っていた姿を彷彿とさせる。生まの自然をそのまま家の中に持ち来たって、時にわれわれを深い山のしずけさに連れて行く。それは大地の呼びかけだ。われわれ人間のもともと属していた大地への帰属性の思い起こし、その共感であり、丸太と同じく肉体、身体の感覚に共鳴するものである。大地にしっかりと立つ柱の意味は力強く、深い。その時、われわれは柱の根元に着目し、大地性を直に連想するのであるが、当の柱は大地にどっかと根を下ろす一方で天を目指して立ち、視線を天に向ける。柱は天空にも属している。

堺大美野の家模型1998 京北森林組合製材工場挽粉棟2007

大地性からたましいの飛翔する天空へ

天空へ飛翔する方向に開かれるのは、重く大地を離れない肉体の領域ではなく、そこから逃れ虚空を漂う霊魂、たましいの領域である。魂は往々にして、柱に縋って大地に引き戻されてしまう。魂が肉体から浮遊し、虚空に遊ぶのは、ものの力よりも、面の表情、あるいは空間のおぼろげな感覚によって誘われるどちらかと言えば絵画的なところに起こる。空間を構成している例えば壁の素材に着目している限り、飛翔は起こらない。素材のモノ的な関心から離れて見る、抽象的な形相として見えて来るものを見るところにそれがある。往々にしてそれは粗野に対する洗練に重ねられる。

かつて、農家などの民家の力強い構造は、大地性の謳歌そのものであった。この生の大地への帰属を「ほそみ」や「さび」に転調して都市住宅に持ち込んだのが、堺の茶人たちであり、とりわけ利休の草庵風茶室の建築的な仕掛けだった。そこでは農家の荒壁や皮付きの丸太、竹、藤などが対比的に鋭く用いられているが、やがてこの趣向は貴族たちの好みによって数寄屋風の様式にとり込まれる。

その見事な例はたとえば桂離宮の書院。寝殿式の高床で自然の大地から切り離された高処に遊ぶ貴族にとって、かように取り入れられた趣向は、自然の生を帯びながら、大地への絆を残しつつ、天空へと飛翔する緊張感をもたらしている。この象徴空間こそ、「雅び」の本質志向であり、遊戯空間にほかならない。桂の宮は、実に、外に自然の山と樹木や水面を配し、建物に寄せて構成して建築化するのみならず、建築では床柱などに自然を象徴させ、外の自然と対比させる。また、歌や連歌、古典に通じて、詩歌の自然にも親しんだことは言うまでもない。さらに、庭に配された自然の木や庭石さえも、自然を象徴するものとして二義的な存在として扱われた。

京の町衆もまた、この雅びを好んだ。今日もなお、町家の座敷の緊張感を帯びた洗練の質の高さにその名残を窺うことができる。

大地性の復権へ

今日、都市住宅は、まったくと言っていいほどに、日常的な道具性に没し、自然を、大地性を失っている。家に住まう人もまた、みずからが帰属している大地を顧みない。80年代半ばに「大地性の復権」を著し、「民家型木造住宅」を提唱した藤本昌也氏以来、日本の山の木や林家のひとたちを見据えた木の家づくりの努力は、今もなお地道に展開されているが、いまだに一部の心ある人々の運動といわざるを得ない。その運動によって目覚まされた伝統の構法の再評価とその現代技術的標準化の試みは、まさに今、建築基準法への位置づけにあって、在来工法に飲み込まれて安定するか、あるいは茨の道を行くかの岐路に立たされている。

この短期間で伝統の知恵の奥深さが近視眼的な現代科学の眼にきちんと映るのかどうか、甚だ疑問であるが、その判断は見識の方々の良識に委ねたい。ただそれに関わって、私はここでただ一つ、木の家のいろいろな様相の内、もっとも根本にある一つの姿を紹介したい。それは、木の家をつくり住まう楽しみ、よろこび、また遊びが、しかもそれが自然の中で、自然との関わりが主題となっていることで、いかにわれわれの根っこの深処での行為であるか、ということである。以下の例は、それぞれ大人を含めた子どもの遊びであり、夢であり、家である。家は住むための単なる道具ではない。

木の家をつくる楽しみ

かつてこの稿でも紹介したことがある美山での「木匠塾」2001で学生たちと制作したツリーハウス。一昨年、柱と梯子を修繕した。今年もまた中央の杉の木が太って、床と天井が当たり出しているので、調整しよう。ここを訪れるこどもたちの遊び場として、いつまでも残っていて欲しい。

2009年夏、八ヶ岳麓の小学生たちが大人たちの手を借りながらこしらえた小屋。子どもたちにとっては、大まじめな家なのだ。子どもの遊びにしてはずいぶん大人びたものではあるが。

八ヶ岳、原村にあるカナディアン・ファームにあるツリーハウス。ここには数多くの遊び心満載のセルフビルド小屋が建てられている。作者は廃品の古材を使って魅力ある空間を創りあげる魔術師長谷やん。

2007年10月、京都市役所前の広場で行われたイベントに参加した折の茶室小屋。前年に京北の農林祭りに出品した1坪の小屋を茶室につくり直したものだ。一日で100人のお茶を点てる大人気ぶりだった。

美山自然文化村ツリーハウス2001 北斗市持留家の小屋2009

原村カナディアンファームにあるツリーハウス(撮影2009) 京都市役所前広場での茶室2007

木の家をつくる学校を

このような例を挙げるときりがないが、いずれもセルフビルドによる遊びの家である。遊びの家ならではの非日常の魅力にあふれている。建築家とは、この魅力を日常の住まいにつなぐための格闘を日々重ねる人間なのである。

今年の正月号のこの稿で京北合併記念の森を「山の学校」にしたいと書いた。すでに管理棟を建設、今年は作業棟を建設する予定である。この学校で、子どもや大人たちをあつめて、この山の間伐材で小さな家をつくり、小さく楽しい村をつくりたいと密かに考えている。

京北合併記念の森管理棟2010 京都市林研+京都建築専門学校

京北合併記念の森管理棟2010 京都市林研+京都建築専門学校

(文と写真:佐野春仁)