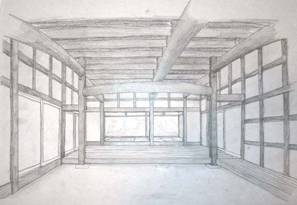

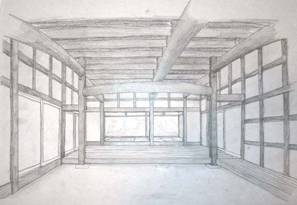

伊香型民家の古材による再生空間(画 薦野愛)

伊香型民家の古材による再生空間(画 薦野愛)世代を越えて愛される木の家づくりのために

〜 e-defense 新旧町家の実大振動実験を見て 2006

民家における骨格の正しさ

かつてこの欄で「民家型構法の家づくり」について書いてから早くも三年になる。最初はなんとなく設計し始めた木造住宅であったが、以前から好きだった民家の見所を採り入れてみた。例えば、大黒柱のたくましさを太い北山丸太でやってみた。松の梁を裸で見せていかにも支えているよ、という力の表現をしてみた。真壁風の外観で構造を見せてみた。そうこうしているうちに、民家は過去のものではなく、今でも有効なのではないか、と思うようになって来た。

伊香型民家の古材による再生空間(画 薦野愛)

伊香型民家の古材による再生空間(画 薦野愛)

この思いはとくに、都会の民家である京町家の改修を手掛けてから、より明確な方向として意識されるものとなった。ある種の農家や町家は、その骨格の正しさにおいて、自然に生まれた存在物と同様の完成度を有している。ここでは、その「骨格の正しさ」ということについて、このほど行われた実大建物の震動実験の様子に照らし併せて、とくに構造面から少しく考えてみたい。

町家の実大震動実験

震動台に載せられた移築町家(右)と新築町家(左)

震動台に載せられた移築町家(右)と新築町家(左)

写真は昨年十一月に兵庫県三木市にある巨大な震動実験施設(e-defense)において行われた二棟の町家の耐震性測定の折のものである。実大の町家を丸ごと地震波で揺らすのは初めての試みだけに、以前から斯界の注目を集めていた。実験は京都大学防災研究所の鈴木祥之教授グループによるものであり、二棟の町家は京都を代表する棟梁たちによって手掛けられた。一は大正期の京町家をそのままに移築したもの、他はほぼ同じ平面で新築された町家だ。結果はすでにニュースなどで紹介されたように、全体として、京町家は外見の危うさの割にはまずまずの耐震性能を有するものと判断された。おおよそ想定されたように、移築町家は比較的壁の少ない裏側で大きく振れ、その限界は震度五強と見なされた。その後、幾種類かの補強を得て、さらに強い阪神淡路地震にも何とか耐え得ることが立証されたのは喜ばしい。新築町家は震度七強以上でもほとんど目立った損傷がなく、伝統的な構法でも十分に耐震性能を有することが確かめられた。

門外漢の私には、その結果について詳細に伝えることは控えねばならないが、間口方向の壁量がきわめて少ない大正期の町家と、土壁や貫などで固められた新築町家とでは、その揺れ方、地震の耐え方に違いがある。個人的な印象としては、京町家は大きく揺れながら、結構耐えた。土壁や貫などで相当に固められた新築町家は、強い震動に対して、脚元が浮き、動きが激しい。滑り動くことで、強い震動から免れることになるのだが、実際にはある程度脚元の暴れを抑制してやる工夫が必要となる。一方、大きく揺れる移築町家には、それなりの揺れを押さえ、吸収してやる工夫が必要となる。大きな揺れは、それだけ変形を余儀無くされる柱や柱梁の接点に大きな負担をかける。地震でもっとも怖れるのは、柱が折れることであり、梁が柱から抜け落ちることである。ともに、階下の人間を圧し潰す大崩壊を意味する。その点、新築町家は比較的安心して見ていられた。ここまでやれば、阪神淡路クラスの地震動にも耐えられそうだと。

移築町家の裏庭側 表側に比べて壁が少ない

移築町家の裏庭側 表側に比べて壁が少ない

京町家の地震の備え方

地震に対する耐え方でいえば、町家などの伝統的な木造の耐え方と今日の通常の木造住宅の耐え方とでは基本的に異なる。今日の家づくりでは、強い合板や金物で骨組みを固めて、地震動に対していわば力で押さえ込もうとする。力で対抗してとにかく変形を許さないという仕方である。例えて言えば、かぶと虫のようなもので、硬い殻で身を護ろうとする。

それに対して、町家のような伝統型では、揺れることで地震の強い力からのがれようとする。変形を許しながら、土壁や木組みでエネルギーを吸収して行くという仕方である。動物に例えれば、脊椎動物のように、身体を強い殻ではなくて、しなやかに動く骨組みで身体を支えようとしている。

新築町家内部 貫による小屋組の補強 すべての貫を込み栓で留めるという念の入れようである

町家の場合、基本的には、強い揺れの力を吸収するものとして、まずは土壁がはたらいてくれる。しかし土壁は強すぎると、それを支えている枠組みを壊してしまう。土壁は強ければいいというものでもない。しかし、弱ければ、最初の二、三回の揺れで壁は剥落してしまう。ほどほどの強さが必要だ。一方でそれに似合う柱桁、土台の接点の強さがなくてはならない。そこには粘り強く変形に富むジョイントが求められ、古来から込栓や車知栓、鼻栓、楔といった様々のすぐれた仕口が大工技能として伝えられて来ている。これらは適当にやわらかな母材にめり込むことで変形性能を有し、粘り強く耐える。地震のある日本の木造建築のすぐれた知恵は、西欧に見られるような堅木を組んだ構造ではなく、杉やひのきといった柔らかな針葉樹を選んだという点にあると言っても過言ではないだろう。柔らかな木材が持っている変形性能と復元性能こそが、いわば骨組みをしなやかに支えている関節として、震動を吸収する機能を果たしていると言える。(鈴木有「伝統的構法の構造的特性」)

新築町家脚元 土台(足固め)と柱とは雇いほぞで繋ぎ、込み栓、車知栓で留めている

現実の町家の耐震性

しかしながら、弾力性を失いつつある古材にそれほどの変形復元性能を期待するのもどうかと思われる。このことは同様に、新材であっても、人工的な高温乾燥がこうした木材の弾力性を保持するものかどうか、不安なしとはしない。

三木での移築町家は原則もともとの部材そのままを用いて震動台に載せられたものであるが、実際のところは、移築に際して、少なからず補修が施されているであろうし、少なくとも、基礎の沈下による歪みは是正され、土壁は新たに塗り直されている。実験で強さが見届けられたとしても、そのことで現実に街中に建っている町家がみな大地震時に無事だとは言えない。ただ、実験に供された移築町家は、細く華奢な柱で、しかも両方向から胴差しを受けて断面欠損が大きい割には、意外に大きな変形に耐えられた。仔細に見れば、細くても、目の詰んだ良材であったことが功を奏したのであろう。

移築町家の裏庭側 通し柱の損傷具合を調べる調査員

移築町家の裏庭側 通し柱の損傷具合を調べる調査員

新築町家内部 欄間部分に入れられた梯子状の補強材

新築町家内部 欄間部分に入れられた梯子状の補強材

町家の骨格

ここまで主に局所的な眼で構造を見てきたが、大きく揺れながら崩れない町家を見ていて、耐震性能にはもっと大きな視野で見らるべき無理のないバランスのよい骨組み、骨格の正しさがより重要ではないかと思われた。大きく動きながら崩れることなく、元に戻るためには、このバランスのよさは必須であると思う。百年以上の命を永らえる町家でもそう思うが、二百年、三百年の寿命を持つ民家ではさらに、また五百年、千年という長寿命を誇る社寺建築の基本は、何と言っても、このバランスのよさであろう。

今日多く建てられる住宅のほとんどは、現在の住要求をそのままに反映してつくられた言わば道具であり、今日的人間の日常生活を器用に盛り込んだ入れ物、諸機能の寄せ集めとも言えよう。しかもそこに要求される機能は数年の単位で変化するのであるから、家に長寿命を要求すること自体、見当違いなのかもしれない。いつの間にか、住宅は車や洗濯機同様の道具、住容器となった。そこでは、諸機能を満たす諸室が矛盾なく配置せられればいいのであって、全体の間取りの整斉感や骨組みの正しさが顧みられることは少ない。

町家では原則的に、座敷の間取りごとに通し柱が立てられ、上下階で間取りはほとんど同じになっている。屋根や二階の荷重は素直に柱を通じて基礎の石に伝えられる。床梁はほぼ間口方向に同じ向きで並べられ、妻面の壁に力を伝えようとしていると考えられる。よく見れば、今日の木構造の基本である梁を四周に回すという考えが京町家にはない。大正昭和になって、胴差しが妻面側に導入されるが、それまでは、細く薄い貫でかろうじて繋がるほかは妻面の柱を横に繋ぐ材が見当たらず、柱はあたかも別々に立っているがごとくである。京町家は両側の妻面の大きな壁の一体感をそう積極的に考えていないのかもしれない。

また、農家の構造と同様、町家の場合も、ほぼ中央の棟あたりに他の柱よりもひときわ太い大黒柱がある。たいていの場合、大黒柱は玄関のあたりに来るので、割に小さなスパンですぐ横に小黒と呼ばれる柱通りが来る。つまり、この部分は梁組みで固められており、コアのように、中心で強い部分がある。このことは、揺れた場合に、中央にしっかりと重心と剛性中心が来るということを意味しており、バランスのよさにつながっている。

民家の中で、中心に太い柱や梁組を配置し、周囲を貫で結んだ厚い土壁で覆う、どちらかというと古いタイプの民家がある。そこでは揺れの力を周囲の壁で一義的に支えるという考えは当て嵌まらない。木組みは揺れるだけ揺らして、不動の厚壁とはあまり関わらないという思想が読めるのである。基本的に、重厚な民家は揺れを土壁によらず、動きに強い木組みで耐えようとしている。京町家もまた、積極的に土壁を木組みの支えに組み入れていなかったと見てよいように思える。妻面側に挟み込んでいるのも、極力薄くして、ある程度木組みの変形を許すほどの土壁で、あまり固めずに利用しているのではないだろうか。諸見識の叱責を待ちたい。

旧宮地家内部 滋賀県北部に存する伊香型民家の内部構造 基本的に重要な木組みは土壁の外壁の内側で閉じている

旧宮地家内部 滋賀県北部に存する伊香型民家の内部構造 基本的に重要な木組みは土壁の外壁の内側で閉じている

奥行きの深い町家の構造

いわゆる伝統型の木造住宅がかつての民家に範を置くのは、第一に、その骨格の存在である。木組みの正しさは間取りの原則に表裏する。勝手気儘に間取りを決められては骨格は覚束ない。第二に、木による接合部の仕事。ここに職人の腕が生かされる。第三に、土壁や板壁などによる粘りのある耐力壁の補強ということになろう。

間口が狭く、奥行きの深い町家の構造に特徴的なことは、通り庭の存材である。吹抜けの土間空間である通り庭は、カーテンウオールのような妻壁を全体構造と切って隔てている。言ってみれば、家の構造は大黒柱の柱通りで完結しており、通り庭は本来外部通路に屋根を渡しただけのものとも表現されるだろう。事実、震動実験に際しては、この妻壁はあたかもカーテンのようにふらふらと揺れていた。ただ、それでも、全体として、奥行き方向に両側に大きな壁面をもった町家は、全体にねじれ変形が少ない。このことは、三木での町家の震動実験の直後に行われた戦後のラスモルタル住宅の震動実験の様子を見ていて比較されることであった。この住宅は震度七という強い地震動に際して大きくねじれ、すぐさま崩壊した。あきらかに町家の場合と挙動が違ったのである。ただ、町家の場合、移築町家の方では、堅い表側と緩い裏側とでは震動周期が異なるためか、表側と裏側との揺れに位相のずれが起こり、妻面の壁がそのずれを拾うかたちで局部的に破壊したように見えた。これは鈴木教授に聞かねばならないが、両妻面の壁を渡して繋いでいる梁組や床面の剛性を上げてやれば、全体として一体に動き、そのようなずれを生じさせないようにすることが可能であるかもしれない。しかし固めて一体化することにより、剛性の高い箇所に力が集中してその部分を壊しにかかるということも考えられる。ふらふらした町家の柔らかさは、ばらばらに力が分散してかかることで、壊れにくい仕組みとなっているということもしばしば耳にするところである。今回の実験で得られた膨大なデータを解析することで、ある程度、その辺りの見解が得られるのではないかと期待している。

(京都建築専門学校 佐野春仁)